Secciones

Servicios

Destacamos

Secciones

Servicios

Destacamos

Jueves, 20 de Noviembre 2025, 15:54h

Tiempo de lectura: 7 min

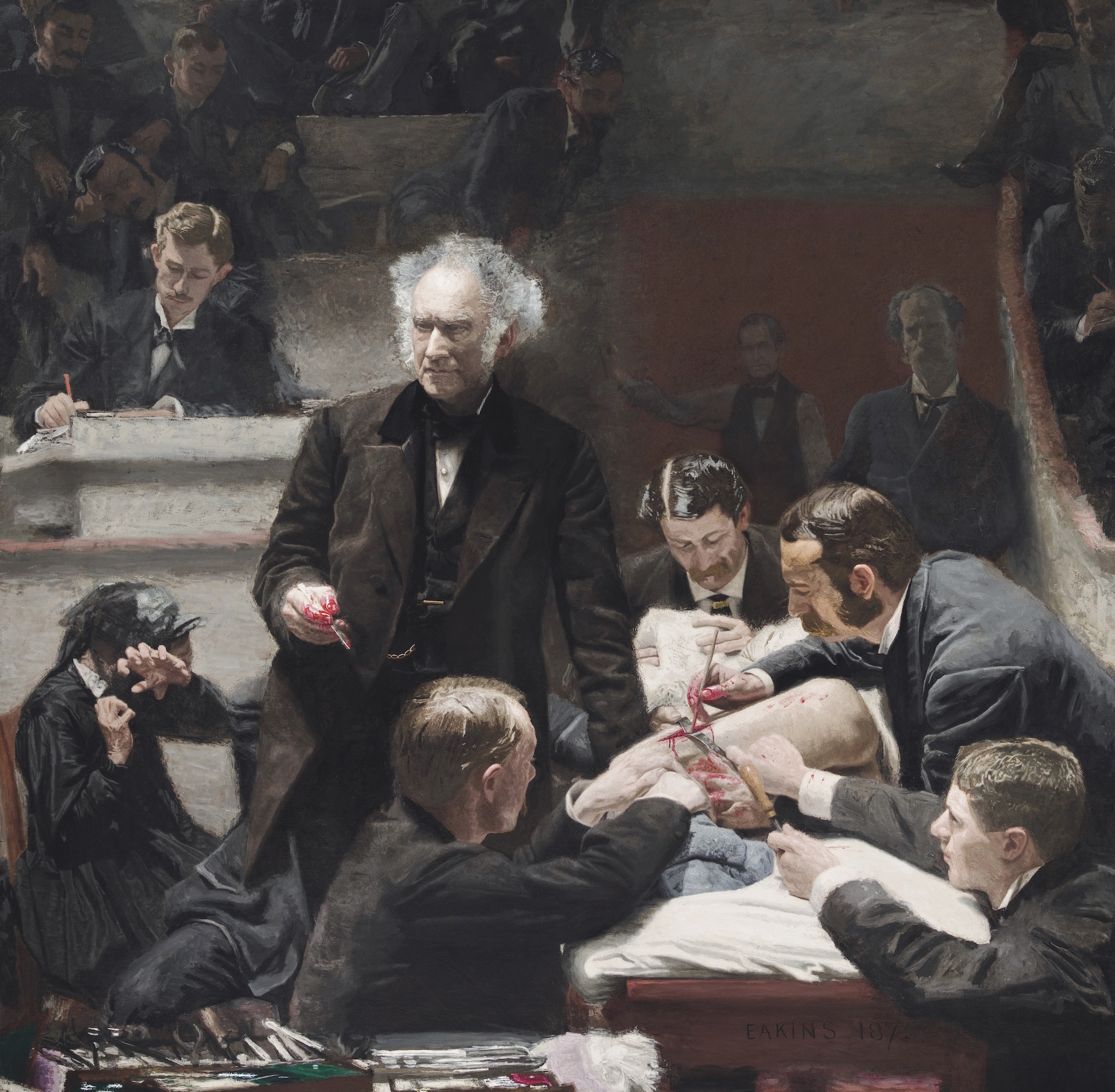

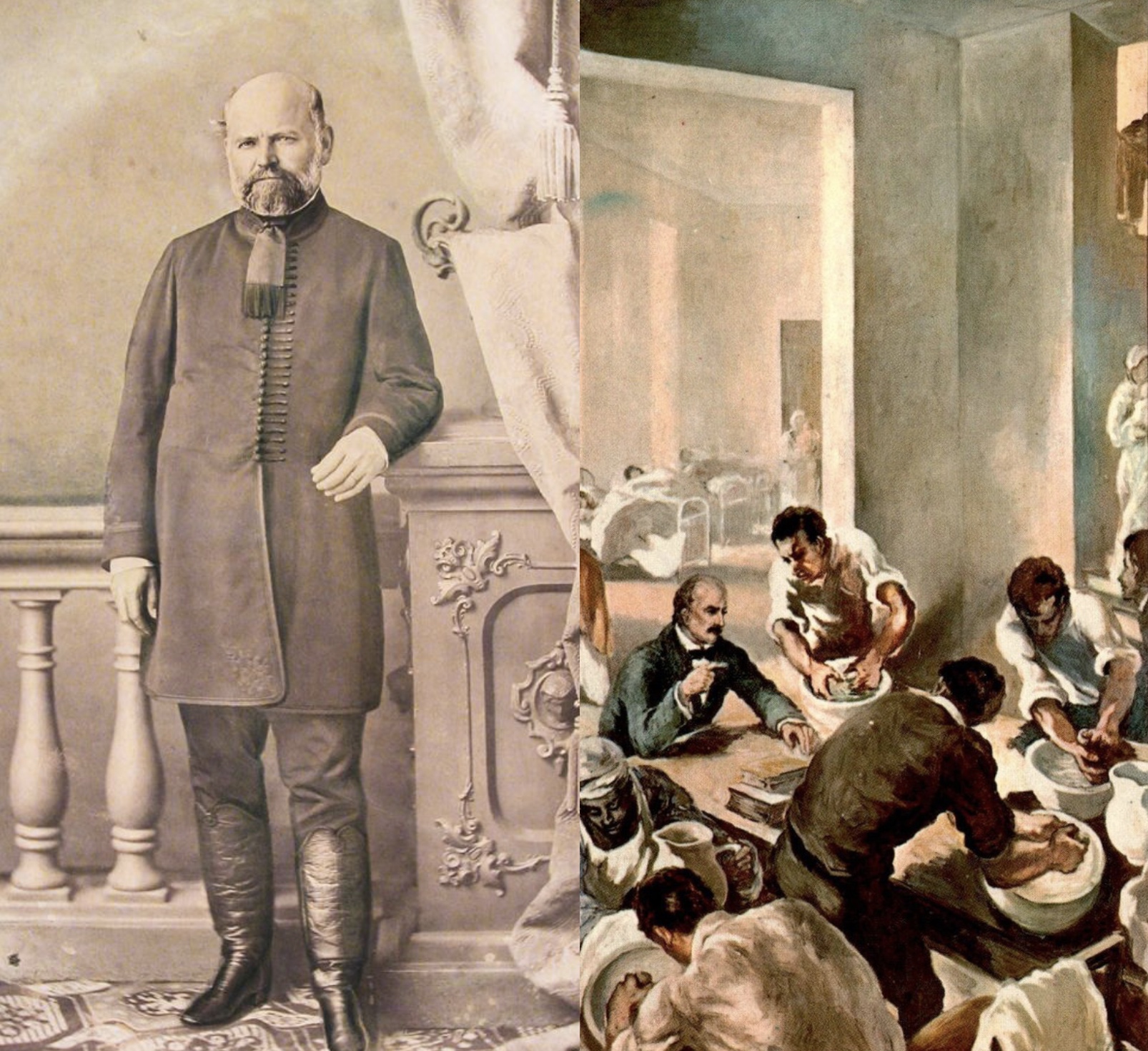

Viena, 1847. El Hospital General huele a miasmas. O al menos eso creen los médicos que caminan por sus pasillos tapándose la nariz con pañuelos perfumados, convencidos de que el 'hedor hospitalario' es la causa de muchas enfermedades. Es un edificio enorme, con dos clínicas obstétricas separadas que albergan 400 camas cada una. Pero ocurre algo extraño: en la Primera Clínica, atendida por médicos y estudiantes de Medicina, una de cada seis mujeres que dan a luz muere pocos días después. En la Segunda Clínica, atendida por comadronas, apenas muere una de cada veinticinco.

Las mujeres pobres de Viena lo saben. Cuando las carretas las traen al hospital, lloran, se aferran a los barrotes rogando que las admitan en la Segunda Clínica. Prefieren dar a luz en la calle antes que entrar en la Primera.

El húngaro Ignaz Semmelweis, de 28 años, recién reincorporado como asistente del profesor Johann Klein en la Primera Clínica, observa estas escenas con horror. «La idea de la muerte de mis pacientes me resulta insoportable –confesará en una carta–, sobre todo cuando se cuela entre las dos grandes alegrías de la existencia: la de ser joven y la de dar la vida». Su jefe no comparte esta sensibilidad. Para Klein, la alta mortalidad es un gaje del oficio.

El dogma que domina la medicina de la época es la teoría de los miasmas. «Todo olor es enfermedad», proclamaba Edwin Chadwick, el influyente abogado y reformador social que –equivocadamente, aunque por buenas razones: promovía el saneamiento urbano– había convencido a medio mundo de que las epidemias se propagaban a través de «aires pestilentes» que emanan de pantanos, cementerios, hospitales y barrios pobres.

Chadwick ponía como ejemplo el cólera, que hacía estragos en los callejones más humildes de Londres; la malaria (que significa 'mal aire' en italiano), que surgía en zonas pantanosas; la peste bubónica, que aparecía donde se acumulaban basuras hediondas. La solución, por tanto, era protegerse de esos aires malignos. Los médicos caminaban por los hospitales con pañuelos perfumados con lavanda o bergamota.

Pero en marzo de 1847, cuando Semmelweis regresa de unas vacaciones, recibe una noticia que cambiará la historia de la medicina. Su amigo Jakob Kolletschka, un eminente forense, ha fallecido. Durante una autopsia de una víctima de fiebre puerperal, un estudiante lo pinchó accidentalmente con el bisturí. La herida parecía trivial. Pero Kolletschka desarrolló fiebre, su brazo se hinchó, deliró durante días y murió con los mismos síntomas que las parturientas.

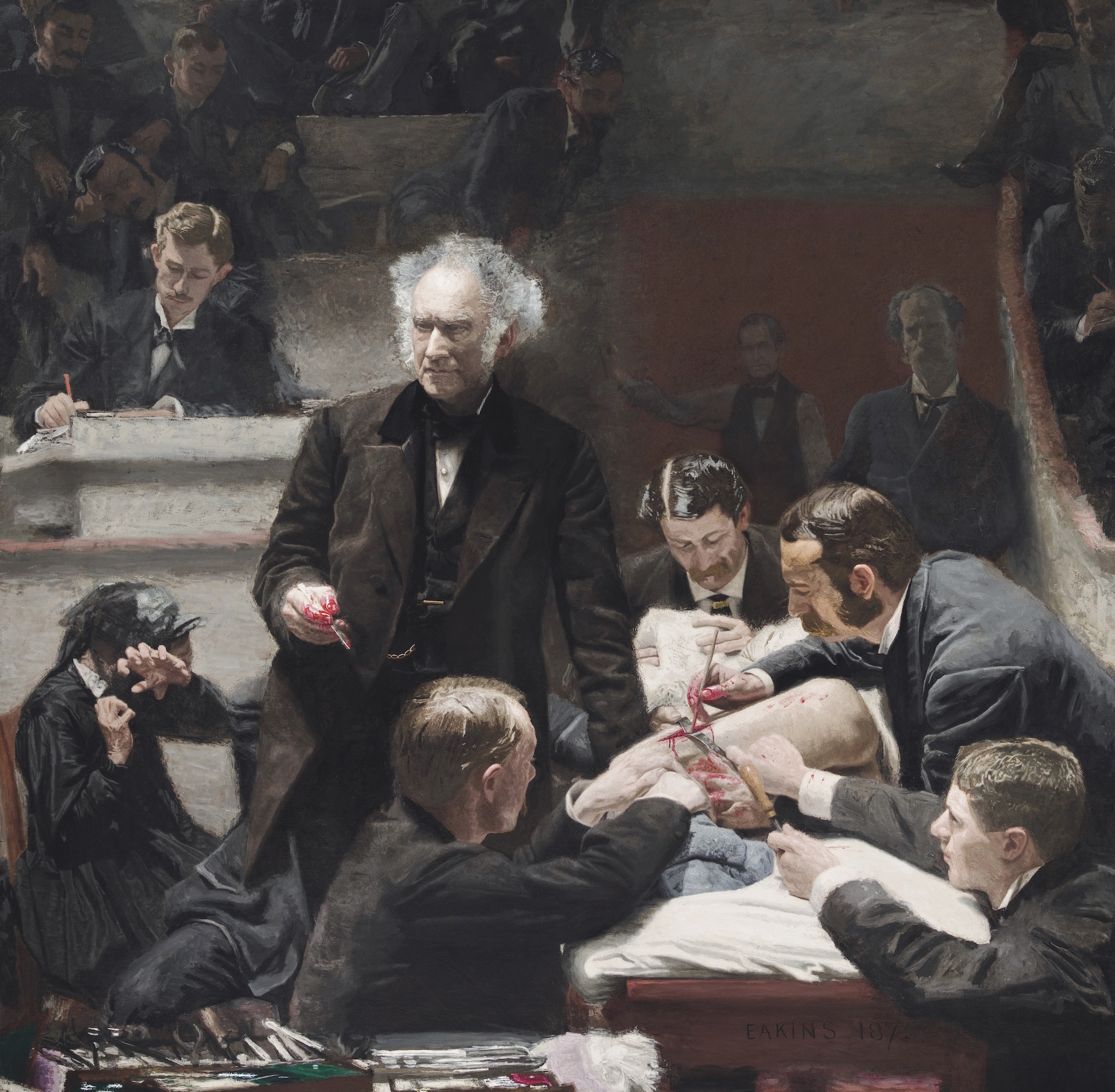

Semmelweis se encierra en la sala de autopsias con el cadáver de su amigo Kolletschka. Lo ayuda Carl von Rokitansky, el patólogo más famoso de Europa. Semmelweis llega a una conclusión: Kolletschka murió porque el bisturí contaminado con material cadavérico introdujo «partículas putrefactas» en su torrente sanguíneo. Las parturientas mueren por la misma razón: los médicos y estudiantes, después de pasar la mañana haciendo autopsias, van a la clínica obstétrica. Y no se lavan las manos.

Por eso, la Segunda Clínica tiene tasas de mortalidad tan bajas: las comadronas no hacen autopsias. No están en contacto con cadáveres. Semmelweis presenta su teoría al profesor Klein esperando que la evidencia hable por sí misma. Klein lo mira como si lo hubiera escupido. «¿Me está diciendo que yo soy responsable de estas muertes?», se ofende.

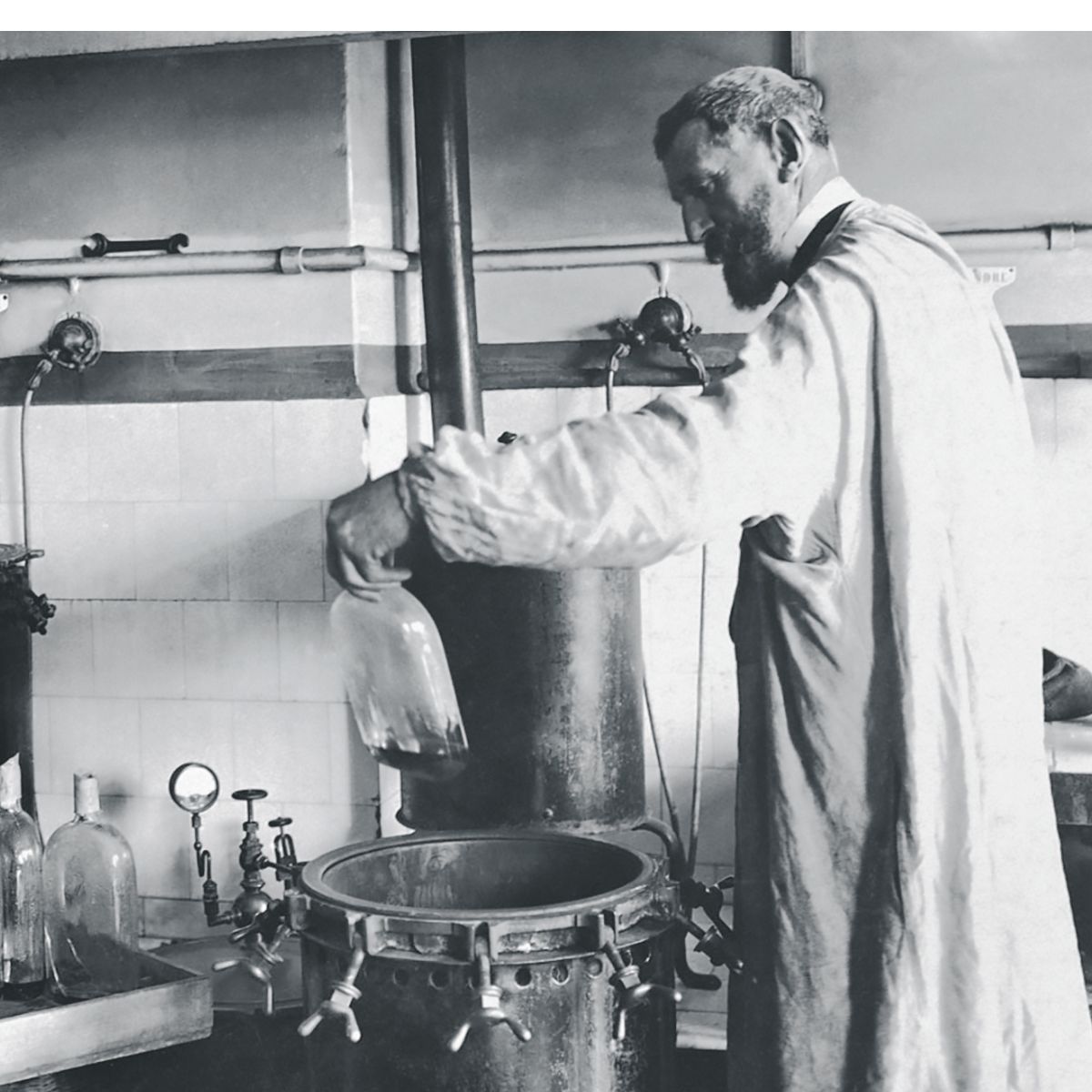

En mayo de 1847, sin pedir permiso a Klein, Semmelweis instala lavabos con solución de hipoclorito cálcico en la entrada de la clínica obstétrica. Elige hipoclorito porque es lo suficientemente fuerte como para eliminar el olor a descomposición que persiste en las manos después de las autopsias. Si las «partículas cadavéricas» huelen, razona, una sustancia que elimina el olor debe eliminar las partículaas. Es una lógica precientífica, pero funciona.

Obliga a todos los estudiantes y médicos a sumergir sus manos en la solución, luego a cepillarse las uñas. Algunos médicos se burlan. Pero Semmelweis lleva un registro estadístico de cada parto y cada muerte. En abril de 1847, antes del lavado de manos, la mortalidad en la Primera Clínica es del 18 por ciento. En agosto no llega al 1 por ciento.

Semmelweis presenta sus cifras en conferencias. Pero los datos, por sí solos, no convencen. Rudolf Virchow, el padre de la patología celular, rechaza la teoría de Semmelweis por falta de fundamento teórico. ¿Partículas cadavéricas? ¿Qué son exactamente? ¿Cómo viajan? ¿Por qué causan enfermedades? Semmelweis no tiene respuestas. No puede tenerlas porque Louis Pasteur aún no ha desarrollado la teoría de los gérmenes.

El profesor Klein, sintiéndose cuestionado por su discípulo, no renueva el contrato de Semmelweis en 1849. Lo reemplaza con Carl Braun, un médico que cree en la teoría miasmática. Braun elimina el protocolo de lavado de manos. Y la mortalidad vuelve a dispararse. Klein y Braun lo atribuyen a cambios atmosféricos, a la constitución débil de las pacientes… Todo menos admitir que Semmelweis tenía razón.

Semmelweis se convierte en un paria para sus colegas. Un charlatán. Con una excepción: Gustav Michaelis, un prestigioso ginecólogo alemán, leyó su trabajo y recordó que había atendido el parto de una prima suya poco después de realizar una autopsia. Su prima murió de fiebre puerperal. Destrozado por la culpa, Michaelis se suicidó en 1848. Su muerte aterrorizó a la comunidad médica europea, que vio en ella la confirmación de que aceptar la teoría de Semmelweis equivalía a admitir ser asesinos por negligencia. Esto intensificó su empecinamiento: era más soportable rechazar la teoría que vivir con la culpa.

Semmelweis regresa humillado a Budapest en 1850. Consigue un puesto en el pequeño hospital St. Rochus, donde aplica su protocolo de lavado de manos con éxito. Pero el establishment médico sigue ignorándolo. Peor aún, lo ridiculiza.

La frustración de Semmelweis se transforma en furia. Publica un libro en 1861 lleno de estadísticas, pero escrito con un tono agresivo. Cuando sigue siendo ignorado, comienza a escribir cartas abiertas a los profesores de obstetricia de toda Europa. «Llamo asesinos a todos los que se oponen a las normas que he prescrito para evitar la fiebre puerperal», proclama.

Su comportamiento se vuelve errático. Bebe sin moderación, frecuenta prostitutas. Algunos historiadores especulan que desarrolló sífilis. En julio de 1865, Ferdinand von Hebra –uno de los pocos amigos que le quedan– lo convence con engaños de que visite un nuevo «instituto médico» en las afueras de Viena. Cuando Semmelweis llega, descubre que es un asilo para enfermos mentales. Intenta escapar. Los guardias lo capturan, lo golpean, le ponen una camisa de fuerza y lo encierran en una celda.

El tratamiento incluye duchas con agua helada, purgas y largas horas atado a la cama. Cuando su cuerpo fue exhumado un siglo después, los forenses encontraron múltiples fracturas en brazos y piernas. Pero lo que lo mata es una herida infectada en su mano derecha, probablemente causada durante las palizas. La herida se gangrenó. Desarrolló fiebre. Su brazo se hinchó. Deliró durante días... Falleció el 13 de agosto de 1865, exactamente con los mismos síntomas que los miles de mujeres cuyas vidas había intentado salvar. Murió de sepsis, de envenenamiento de la sangre, una infección que hoy se previene lavándose las manos. A su funeral en Viena asistieron pocas personas. Su propia esposa no fue. Semmelweis fue borrado de la historia como si nunca hubiera existido.

Cinco años después de la muerte de Semmelweis, Joseph Lister comenzó a vaporizar ácido carbólico durante las cirugías en Glasgow. Su trabajo en antisepsia fue tan revolucionario que en 1879 un enjuague bucal que todavía se comercializa sería bautizado en su honor: Listerine. Por entonces, el francés Louis Pasteur demostró la existencia de microorganismos y desarrolló la teoría de los gérmenes que explicaría por qué el lavado de manos de Semmelweis había funcionado. Pasteur había perdido a dos de sus hijas por fiebre tifoidea, una enfermedad causada precisamente por comida y bebida contaminadas por falta de higiene. En 1882, el alemán Robert Koch identificó el bacilo que causa la tuberculosis. La teoría de Semmelweis dejó de ser una estadística misteriosa: las «partículas cadavéricas» eran, en realidad, microbios patógenos. El lavado de manos los elimina. Sin bacterias, no hay infección.