El rechazo social al estilo nipón

Secciones

Servicios

Destacamos

El rechazo social al estilo nipón

Jueves, 03 de Abril 2025, 15:13h

Tiempo de lectura: 5 min

Los evaporados. El término suena evocador, pero esconde una trágica realidad. La de los johatsu. Los japoneses se refieren así a miles de personas que, cada año, desaparecen en su país sin dejar rastro. Nadie los secuestra ni los hace desaparecer. Los johatsu lo hacen voluntariamente, dejan atrás sus vidas: familia, amigos, trabajo, posesiones... Hasta el nombre, la identidad e, incluso, su propia apariencia. Existen, incluso, servicios de pago para eliminar todas las huellas físicas y virtuales de tu existencia.

En el último medio siglo, unos 100.000 japoneses se han convertido cada año en johatsu, según estimaciones de la Asociación de Apoyo a la Búsqueda de Personas Desaparecidas de Japón, un país que no cuenta con una base de datos nacional al respecto y en donde la Policía sólo busca a las personas desaparecidas sin han cometido algún delito.

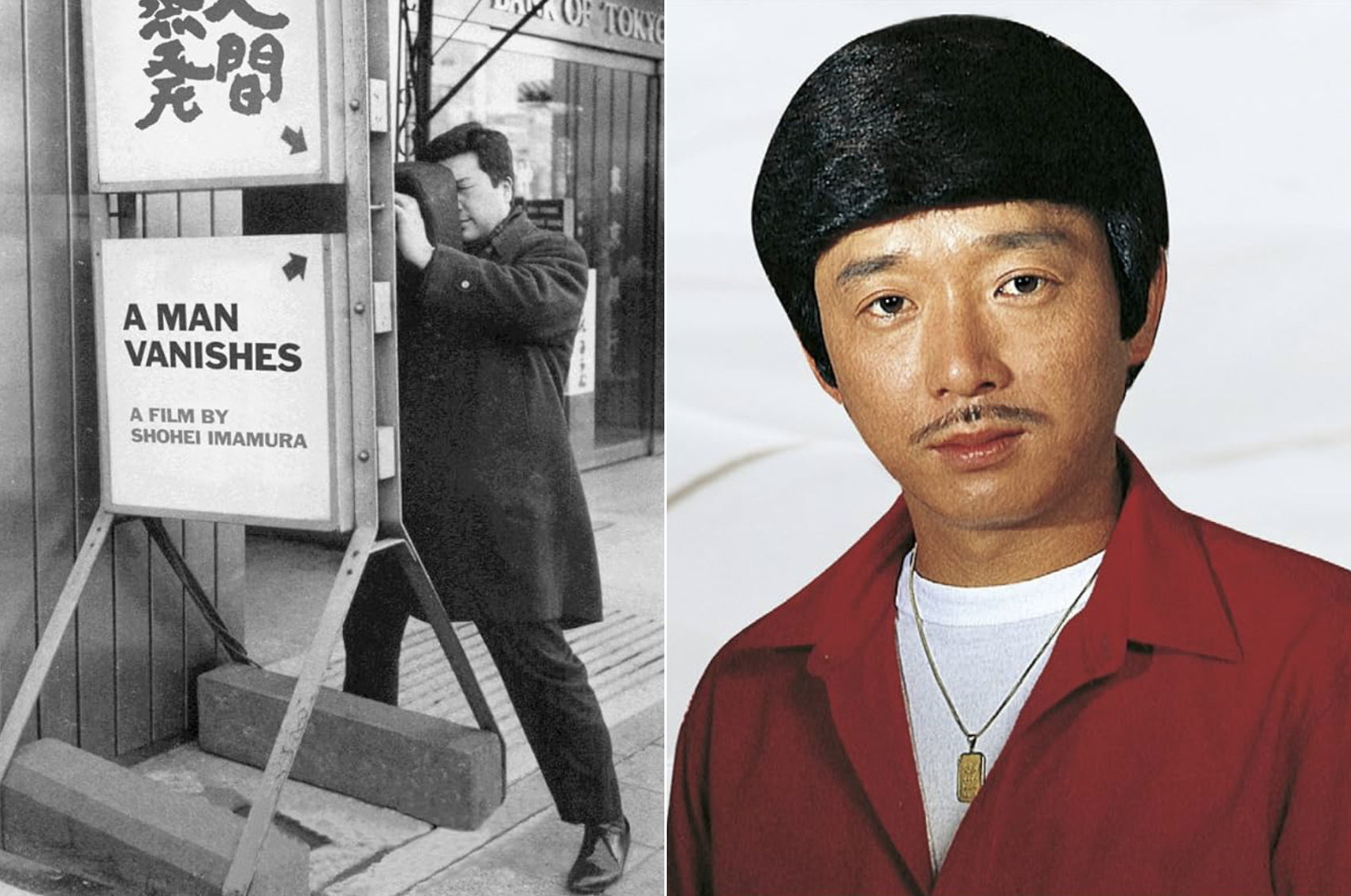

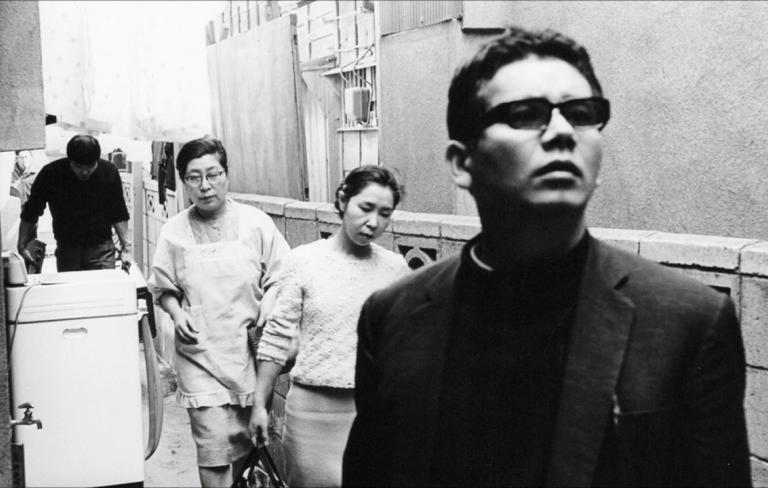

La denominación de johatsu, acuñada por el gobierno en los años 60, se refería inicialmente a cónyuges de matrimonios fallidos que decidían tomar las de Villadiego ante la perspectiva de un divorcio. Mejor desvanecerse que afrontar la decepción de la familia y el ideal de futuro impuesto por la presión social. En 1967, el documental Un hombre desaparece, de Shôhei Imamura, y un año después la balada Johatsu no blues, de Ken Yabuki, un célebre cantautor de voz ronca y suspirante y peinado encasquetado, contribuyeron de forma definitiva a la popularizaron del término.

La práctica se extendió, más tarde, entre miles de jóvenes que, tras dejar sus vidas en provincias para migrar a las grandes urbes en busca de empleo, decidieron iniciar una nueva existencia al margen del sistema tras fracasar sus sueños de prosperidad. Todo se acentuó en los años 90, cuando el estallido de una brutal crisis financiera e inmobiliaria provocó el final abrupto del llamado milagro económico japonés.

Los salarios se desplomaron, miles de trabajadores perdieron sus empleos, la deuda de las familias se disparó y, con ello, también el número de johatsu (además del de suicidios). Hasta tal punto que el fenómeno comenzó a recibir la consideración de epidemia social, afectando a ciudadanos de todas las generaciones y haciendo florecer, de paso, una alegal y lucrativa red de empresas que te ayudan a desaparecer y reiniciar tu vida en los márgenes de la sociedad.

Hoy, convertirse en johatsu es la respuesta de cada vez más japoneses ante situaciones de lo más variado, susceptibles todas ellas de avergonzar a su círculo familiar y social: perder el trabajo, divorcio, suspender exámenes, problemas de salud mental, adicciones, haber sido sorprendido en conductas sexuales inapropiadas... También es una escapatoria ente situaciones de violencia doméstica (2 de cada 5 mujeres johatsu la han sufrido), deudas de juego, sectas religiosas, acosadores, jefes despóticos o situaciones familiares difíciles. Es, en definitiva, una forma de empezar de cero.

Su renuncia social, sin embargo, convierte a estas personas en parias a ojos de los demás, que los consideran débiles y fracasadas. En Johatsu: Into Thin Air, un reciente documental considerado el acercamiento más certero realizado sobre el fenómeno, los propios afectados admiten su cobardía por no haber sido capaces de quitarse la vida. Hay también quienes admiten su deseo de retomar su vida anterior, aunque no lo crean posible; y otros que no se calientan mucho la cabeza y prefieren no mirar atrás.

Retratados habitualmente como fantasmas egoístas y solitarios, la mayoría, en realidad, viven al abrigo de comunidades de apoyo mutuo. El barrio de Kamagasaki, en Osaka, es uno de esos contados lugares –el barrio marginal de San’ya, en Tokio, es otro escondite habitual para los johatsu– donde es posible vivir ocultando tu identidad. De hecho, la zona ha sido borrada de la burocracia y la estadística administrativa por el propio gobierno nipón; excluida, incluso, del censo.

Antiguo polo industrial, su hundimiento durante la crisis de los años setenta expulsó a sus miles habitantes dando paso a una legión de vagabundos y johatsu, que encontraron allí un inesperado refugio. Hoy funcionan como una especie de comuna, donde todo el que llega es bien recibido, además de contar con el apoyo de varias ONGs. Por otro lado, en el barrio, al igual que en San’ya, la mafia japonesa, la temible Yakuza, encuentra un fértil caladero de reclutas al ofrecer trabajos pagados en efectivo.

En Johatsu: Into Thin Air, sus directores, el alemán Andreas Hartmann y el japonés Arata Mori, recogen el testimonio de varios ‘desvanecidos’ tras contactar con ellos a través de una empresa de mudanza clandestina que se anuncia en Internet. Estos negocios, denominados yonige-ya (Huir de noche), ofrecen discreción y entre sus servicios figuran la mudanza, un alojamiento e, incluso, un empleo.

Sus tarifas varían entre los 50.000 yenes (308 euros) y los 300.000 (1850 euros), en función de la cantidad de pertenencias, la distancia o los obstáculos que afronte cada cliente para dejar su vida atrás. La desaparición, eso sí, está garantizada, ya que muchos de sus empleados son también johatsu veteranos que conocen bien todas las implicaciones del asunto. Las yonige-ya no son, en todo caso, la única vía hacia la desaparición voluntaria, muchos, simplemente, siguen la instrucciones de guías publicadas para ayudar a convertirte en johatsu.

Hartmann y Mori muestran también el otro lado, el de las familias; angustiadas unas por la ausencia de sus seres queridos, avergonzadas muchas otras por la indignidad cometida. «Es mejor morir que vivir con vergüenza», sentencia un entrevistado. Muchas los buscan, pero dada la negativa de la Policía a localizar a personas que no hayan cometido un delito, los allegados suelen recurrir a detectives privados. El problema es que rara vez el desaparecido quiere dejar de serlo. Al fin y al cabo, el estigma de la indignidad social que provocó su huida sí que no puede desvanecerse.